DEBATTENKULTUR

„Das Wort Privileg ist ein Kampfbegriff“

Wer sich in sozialen Medien und in akademischen Debatten äußert, wird aufgrund vermeintlicher „Privilegien“ oft als unglaubwürdig abgestempelt. Der Politiker Jens Teutrine und der Philosoph Jörg Scheller nehmen den toxisch gewordenen Begriff unter die Lupe.

Interview: Katharina Rudolph

DEBATTENKULTUR

„Das Wort Privileg ist ein Kampfbegriff“

Wer sich in sozialen Medien und in akademischen Debatten äußert, wird aufgrund vermeintlicher „Privilegien“ oft als unglaubwürdig abgestempelt. Der Politiker Jens Teutrine und der Philosoph Jörg Scheller nehmen den toxisch gewordenen Begriff unter die Lupe.

Interview: Katharina Rudolph

Herr Teutrine, Sie sind hier im Bundestag mittendrin im politischen Geschehen. Begegnet Ihnen das Wort „Privileg“ oft?

Jens Teutrine: Ja, im öffentlichen Diskurs und da besonders in den sozialen Netzwerken. Und zwar mit dieser typischen Aufforderung: „Check your privilege!“ Hinterfrag mal die Privilegien, die du genießt! Oft wird ja unterstellt: Du vertrittst eine Meinung, weil du dieses oder jenes Privileg hast. Ich mache seit elf Jahren Politik, und gerade als FDPler komme ich immer wieder mit solchen Zuschreibungen in Berührung. Das Wort „Privileg“ ist ein politischer Kampfbegriff geworden.

In Ihrem Buch „(Un)check your privilege“ haben Sie, Herr Scheller, eine Zeile aus Rainer Maria Rilkes Gedicht „Der Panther“ abgewandelt: „Es ist, als ob es tausend Privilegien gäbe und hinter tausend Privilegien keine Welt.“ Was drücken Sie damit aus?

Jörg Scheller: Man kann heute fast alles als Privileg bezeichnen. Gesund zu sein, Geld zu haben, ein Mann zu sein, ein Kind zu bekommen … Das Konzept eines Privilegs wird immer weiter gefasst, das lässt sich beim Begriff Privileg in den sozialen Netzwerken beobachten. Deswegen diese Rilke-Abwandlung+: Wenn es tausend Privilegien gibt, dann ist alles und nichts ein Privileg – und der Begriff wird untauglich. Etymologisch setzt sich das Wort aus den lateinischen Wörtern „privus“ (einzeln, gesondert) und „lex“ (Gesetz) zusammen. Ein Privileg ist also erst mal nur das: ein Vorrecht Einzelner, ein Sonderrecht.

Ist es schlecht, wenn ein Konzept weiter gefasst wird als in seiner ursprünglichen Bedeutung?

Jörg Scheller: Ich bin durchaus dafür, Begriffe weiter zu fassen. Früher hat man zum Beispiel Rassismus sehr eng definiert, man meinte glatzköpfige Nazis, die Ausländer hassen. Heute aber ist es sinnvoll, das Wort breiter zu fassen, weil gerade die Neuen Rechten sehr raffiniert darin sind, ihren Rassismus anders zu verpacken. Beim Begriff Privileg finde ich es aber besser, man bleibt bei der aufs Rechtliche fokussierten Definition. Denn schwammige Begriffe eignen sich nicht mehr zum Begreifen, sondern zum Angreifen, weil man mit ihnen alles und jeden markieren und kritisieren kann. Und da wären wir wieder beim Kampfbegriff.

Heute scheint der Begriff Privileg ja vor allem negativ besetzt zu sein …

Jörg Scheller: Das hängt mit akademischen Diskursen in den USA zusammen, die wir importiert haben. Man will ja in egalitären, gerechten, demokratischen Gesellschaften leben. Und da muss ein Privileg, ein Sonderrecht nur für einige, automatisch negativ besetzt sein.

Jens Teutrine: Dass ein Privileg als etwas Negatives gesehen wird, erkennen wir auch daran, dass man sich in öffentlichen Debatten für vermeintliche Privilegien fast schon entschuldigen muss. Nach dem Motto: Ich weiß, dass meine Eltern viel Geld haben, aber ich hinterfrage das kritisch. Dabei würde ich den Begriff Privileg im Gegenteil sogar positiv verwenden. Ich empfinde es als ein Privileg, Teil des Deutschen Bundestages zu sein.

Als Sie 2020 zum Bundesvorsitzenden der Jungen Liberalen gewählt wurden, fragte ein Journalist, ob durch die Wahl das Klischee der FDP als Männerpartei bedient werde. Ihre Antwort war, dass auch ihr sozialer Hintergrund zur Vielfalt der Liberalen beitrage. War das auch so eine Art Entschuldigung?

Jens Teutrine: Als ich auf mein Geschlecht als vermeintliches Privileg angesprochen wurde, habe ich mich genötigt gefühlt, zu sagen: Schau doch genauer hin. Ich bin zwar ein Mann. Aber mit meiner Herkunft aus wenig wohlhabenden Verhältnissen bin ich irgendwie auch unterprivilegiert. Ich musste also auf den Diskurs der Privilegien eingehen. Ich beschäftige mich ja viel mit Fragen von Armut und Chancengerechtigkeit. Da werde ich als FDP-Politiker häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Die inhaltliche Diskussion funktioniert erst, wenn ich zeige: Ich bin anders aufgewachsen und deswegen möchte ich am Diskurs teilhaben. Es ist nicht gut für eine Gesellschaft, wenn man sich erst rechtfertigen muss, um in einer Sache diskutieren zu dürfen.

Jörg Scheller: Da gibt es ja keinen Automatismus. Wenn jemand zum Beispiel Armut erlebt hat, macht er nicht automatisch linke Politik. Ich sehe es sehr kritisch, dass man jetzt Identitäten und persönliche Erfahrungen instrumentalisiert, um in einer Debatte an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Die Argumente der betroffenen Person werden dadurch nicht besser.

Jörg Scheller, geboren 1979 in Stuttgart, studierte u. a. Kunstgeschichte, Philosophie und Medienkunst und promovierte über Arnold Schwarzenegger. Er ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Sänger und Bassist einer Trash-Metal-Band. 2022 erschien sein Buch „(Un)check your privilege“ (Hirzel, 22,00 Euro).

Jens Teutrine, geboren 1993 in Gütersloh, wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die als Putzkraft arbeitete. Aufgrund einer Sprachstörung besuchte er zunächst eine Förderschule. Später machte er als Erster in seiner Familie Abitur. Als FDP-Abgeordneter vertritt er heute den Wahlkreis Herford – Minden-Lübbecke II im Deutschen Bundestag.

Jörg Scheller, geboren 1979 in Stuttgart, studierte u. a. Kunstgeschichte, Philosophie und Medienkunst und promovierte über Arnold Schwarzenegger. Er ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Sänger und Bassist einer Trash-Metal-Band. 2022 erschien sein Buch „(Un)check your privilege“ (Hirzel, 22,00 Euro).

Jens Teutrine, geboren 1993 in Gütersloh, wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die als Putzkraft arbeitete. Aufgrund einer Sprachstörung besuchte er zunächst eine Förderschule. Später machte er als Erster in seiner Familie Abitur. Als FDP-Abgeordneter vertritt er heute den Wahlkreis Herford – Minden-Lübbecke II im Deutschen Bundestag.

Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten von Menschen sollten in einer Debatte aber schon eine Rolle spielen …

Jens Teutrine: Natürlich wäre es absurd, wenn die Lebensrealität von Menschen keine Rolle spielen würde. Aber in den gegenwärtigen Debatten nehmen oft einige wenige Betroffene die komplette Deutungshoheit für sich in Anspruch. Dabei ist ja der Blick auf andere Erfahrungen und Perspektiven immer wichtig.

Jörg Scheller: Mich stört an heutigen Diskursen, dass wir wieder mit Kollektivkategorien wie Mann oder Frau, Weiß oder Schwarz operieren. In den 1980er- und 1990er-Jahren war das wichtig, um zum Beispiel in den USA eine Solidarität unter Nichtweißen herzustellen. Wer sagte „We are black“, kämpfte schlüssig gegen Benachteiligung. Wenn ich solche Begriffe aber normativ verwende und Menschen ohne ihre Zustimmung als weiß oder schwarz, Mann oder Frau bezeichne und daraus herleite, dass sie privilegiert sind oder nicht, mache ich es mir zu einfach. Ein Schlachthofarbeiter aus Rumänien und ein Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens haben womöglich dieselbe Hautfarbe, aber zwischen ihnen liegen Welten. Es ist interessant zu wissen, wer von welcher Position aus spricht. Das kann der Startpunkt einer Diskussion sein, aber nicht ihr Endpunkt.

Ist es vielleicht sogar gefährlich, in solch kollektiven Kategorien zu denken?

Jörg Scheller: Wenn ich zum Beispiel „Weiß“ als Kollektivkategorie nehme, schmeiße ich den kommunistischen Revolutionär mit einem White Supremacist in einen Topf. Diejenigen, die wirklich rassistisch sind, finden sich so in einer großen, diffusen weißen Masse wieder. Mein Anliegen ist es, den Diskurs zu präzisieren, damit man die, die wirklich verantwortlich sind, auch benennen kann. Es sind nicht einfach alte, weiße, sondern spezifische Männer.

Wenn wir jetzt von der ursprünglichen Definition des Privilegs als Sonderrecht ausgehen. Was gibt es überhaupt noch für Privilegien? Und sind die womöglich auch kritikwürdig?

Jörg Scheller: Es gibt noch viele Privilegien. Die Ehe zum Beispiel ist eine privilegierte Form des Zusammenlebens, weil man etwa steuerliche Vorteile hat. Die Kirche ist privilegiert, weil der Staat Steuern für sie eintreibt. Der Staat hat das Privileg, in einem rechtlich klar umrissenen Rahmen Gewalt ausüben zu dürfen. Ich halte das in liberalen Demokratien für sinnvoll.

Jens Teutrine: Es ist aber schon wichtig, eine Debatte über Vorteile zu führen. Es gibt vielleicht Grenzgänger zwischen Privileg und Vorteil. Du hast die Ehe angesprochen. Dank der unterschiedlichen Steuerklassen lohnt es sich für ein Paar, dass der Vielverdiener die bessere Steuerklasse nimmt und der, der weniger verdient, die schlechtere. Klassischerweise sind es häufiger die Frauen, die weniger verdienen, weshalb für sie manchmal steuerlich eine Teilzeitbeschäftigung attraktiver sein kann, woraus wieder negative Konsequenzen beispielsweise bei der Rente folgen. Es steht nicht im Gesetz, dass Männer steuerlich besser gestellt wären – aber de facto entsteht eine Bevorteilung. Selbst wenn also in Sachen Gleichheit vor dem Gesetz alles passt, wenn keiner im rechtlichen Sinne privilegiert ist, kann die gesellschaftliche Realität ganz anders aussehen.

Hilft eine solche differenzierte begriffliche Beschreibung in der politischen Praxis?

Jens Teutrine: Diese differenzierte Beschreibung der Wirklichkeit ist wichtig, damit ich überhaupt weiß, welches Werkzeug ich als Politiker brauche. Für mich als Liberaler wird es erst dann so richtig spannend, wenn ich frage: Ist nicht nur mein Ziel sinnvoll und gerecht, sondern ist es auch der Weg dorthin?

Jörg Scheller: Ein Beispiel: Die Klimabewegung liest Bruno Latours „terrestrisches Manifest“ wie eine kleine Bibel. Eine Stelle aber wird gern überlesen: Darin schreibt Latour, dass wir oft schon auf der Ebene des Beschreibens scheitern. Das Radikalste, was wir angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel tun können, sei, diesen erst einmal zu beschreiben. Alle wollen sofort handeln, bam, zack. Dabei doktern wir oft an Problemen herum, bevor wir sie überhaupt richtig erfasst haben. Deshalb bin ich überzeugt, dass eine Praxis des Präzisierens und Differenzierens die Bedingung für gelingendes politisches Handeln ist. Das ist keine Verwässerung oder Schwächung in den Kämpfen für Gerechtigkeit, wie man mir gelegentlich vorwirft. Im Gegenteil: Es trägt dazu bei, dass diese Kämpfe erfolgreich sind.

Es ist nicht gut, wenn man sich erst rechtfertigen muss, um in einer Sache diskutieren zu dürfen.

Wenn es tausend Privilegien gibt, dann ist alles und nichts ein Privileg – und der Begriff wird untauglich.

Katharina Rudolph ist promovierte Historikerin und arbeitet als freiberufliche Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die „F.A.Z.“ und den „Tagesspiegel“ in Berlin, vor allem zu Kunst, Wissenschaft, Architektur und Literatur. 2020 erschien ihre Biografie des Schriftstellers Leonhard Frank.

Katharina Rudolph ist promovierte Historikerin und arbeitet als freiberufliche Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die „F.A.Z.“ und den „Tagesspiegel“ in Berlin, vor allem zu Kunst, Wissenschaft, Architektur und Literatur. 2020 erschien ihre Biografie des Schriftstellers Leonhard Frank.

Auch interessant

Margaret Heckel // Geben, auch wenn’s sinnlos ist

Mit knapp 50 Milliarden Euro hat der Bund 2022 Unternehmen aus Branchen geholfen, bei denen der Markt angeblich nicht funktioniert. Leider stimmt das oft nicht. Die Geschichte zeigt, dass vor allem Branchen mit guter Lobby vom Geldregen profitieren.

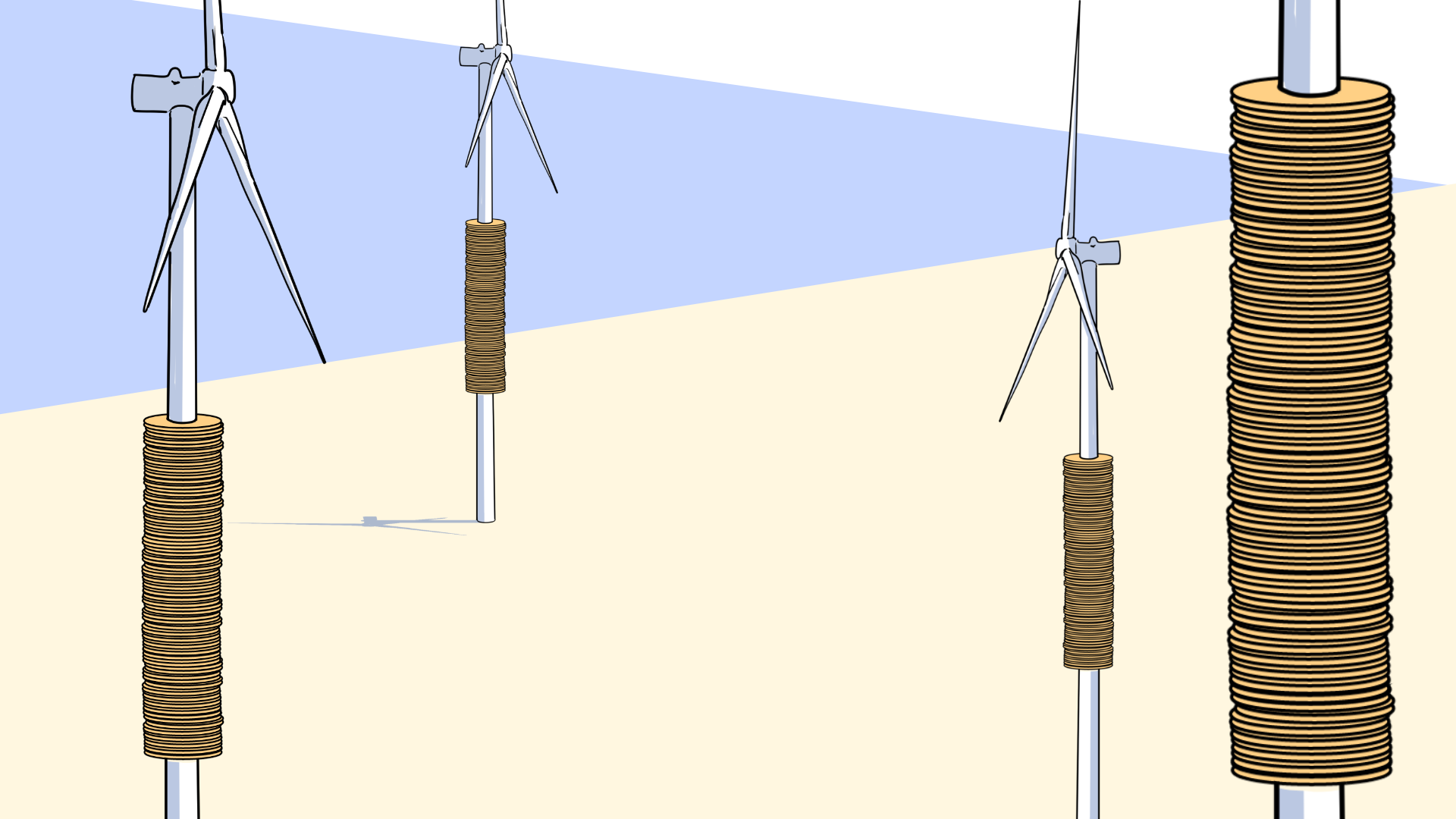

Fakten // Viel Geld für fossile Energien

Die Wirtschaft auf klimafreundliche Energieversorgung umzustellen, ist ein gewaltiges Unterfangen. Doch noch immer unterstützen die Staaten in der ganzen Welt fossile Energieträger massiv mit direkten und indirekten Subventionen.

Karl-Heinz Paqué // Der überforderte Staat

In Deutschland überspringt das Steueraufkommen im kommenden Jahr die Latte von einer Billion Euro. Und es reicht immer noch nicht. Oder doch?