Grundgesetz

75 Jahre Grundgesetz:

Lektionen aus Weimar

und neue Gefahren

Ist unser Land „in guter Verfassung“? Diese Frage, die die große Liberale Hildegard Hamm-Brücher schon vor einigen Jahren stellte, gilt immer noch. In einer aktuellen Civey-Umfrage sagt ein knappes Drittel der Befragten, dass es auf das Grundgesetz sogar besonders stolz ist. Nach 75 Jahren hat sich das Grundgesetz als allgemein akzeptierte und gute Verfassung dieses Landes etabliert. Das war nicht unbedingt vorherzusehen.

Text: Hans Vorländer

Illustration: CHATGPT

Grundgesetz

75 Jahre

Grundgesetz:

Lektionen aus

Weimar und

neue Gefahren

Ist unser Land „in guter Verfassung“? Diese Frage, die die große Liberale Hildegard Hamm-Brücher schon vor einigen Jahren stellte, gilt immer noch. In einer aktuellen Civey-Umfrage sagt ein knappes Drittel der Befragten, dass es auf das Grundgesetz sogar besonders stolz ist. Nach 75 Jahren hat sich das Grundgesetz als allgemein akzeptierte und gute Verfassung dieses Landes etabliert. Das war nicht unbedingt vorherzusehen.

Text: Hans Vorländer

Illustration: CHATGPT

Wie sich die Zeiten zu wiederholen scheinen. Nach 75 Jahren wird in Deutschland wieder über die Wehrhaftigkeit der Demokratie diskutiert. Äußere und innere Herausforderungen lassen die demokratische Ordnung der Bundesrepublik Deutschland angreifbar erscheinen. Die Sorge besteht, dass heute das gefährdet sein könnte, was vor 75 Jahren mit der Verkündung des Grundgesetzes begann: eine freiheitliche Ordnung, die die Achtung der Menschenwürde und die Grundrechte zu schützen sucht gegen Bedrohungen, denen individuelle und kollektive Freiheiten ausgesetzt sind.

Das Erstarken rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Kräfte setzt heute, im 75. Jahr des Grundgesetzes, die Frage nach einem Parteiverbot genauso wie die Möglichkeit einer individuellen Grundrechteverwirkung von Personen, die gegen die freiheitliche demokratische Ordnung agieren, auf die Tagesordnung. Die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz der grundgesetzlichen Ordnung ist zum Thema geworden.

Lektionen aus der Geschichte

Demokratien sind in der Geschichte der politischen Ordnungen stets labile Einrichtungen gewesen. Die Auflösung der Weimarer Republik, der Staat des Nationalsozialismus und der Holocaust zeigen, wie schnell aus einer auf Freiheit, Selbstbestimmung und zivilem Konfliktaustrag angelegten Ordnung ein menschenverachtendes, gewalttätiges und kriegerisches Regime erwachsen kann.

Die Überlegungen im Herrenchiemseer Konvent und die Diskussionen im Bonner Parlamentarischen Rat ließen früh erkennen, dass das Grundgesetz Lektionen aus der Geschichte ziehen sollte. Das parlamentarische Regierungssystem wurde durch das konstruktive Misstrauensvotum und die „kanzlerdemokratische“ Zuschneidung von Stellung und Befugnissen des Regierungschefs krisenfest gemacht. Parteien, in Weimar noch als „extrakonstitutionelle Erscheinungen“ (Heinrich Triepel) behandelt, erhielten in Artikel 21 eine besondere Privilegierung bei der politischen Willensbildung.

Die Wehrhaftigkeit des Grundgesetzes war ebenfalls das Ergebnis einer kritischen Rezeption der Weimarer Verfassung. Deshalb beschloss der Parlamentarische Rat eine inhaltliche Unabänderbarkeit (Art. 79, sog. „Ewigkeitsgarantie“) für grundlegende Verfassungsprinzipien, die zugleich „wehrhaft“ gegen antidemokratische Kräfte behauptet werden sollten.

Zudem hatte das Grundgesetz den Rechtsstaat besonders ausgebaut. Die unmittelbare Geltung der Grundrechte, die Grundrechtsbindung aller staatlichen Gewalt, die Garantie des Rechtschutzes und die Verfassungsbindung des Gesetzgebers schufen eine konstitutionelle Demokratie, die keinen Zweifel am Vorrang der Verfassung und der durch sie gewährleisteten Grundrechte zuließ. Darin und im repräsentativen Zuschnitt des politischen Entscheidungsprozesses kam eine grundlegende Skepsis gegenüber plebiszitären Formen der Ausübung von Volkssouveränität zum Ausdruck. Auch der Mehrheitsdemokratie wurden Zügel angelegt, die Grenzen des Volkswillens und des Parlaments liegen in der Gewährleistung der Grundrechte. Damit sollte auch dem demokratischen Paradoxon gewehrt werden, dass sich die Demokratie – durch Mehrheitswillen – selbst abschaffen kann.

Die Bundesrepublik entdeckte über die Verfassung eine neue Form des Patriotismus, den „Verfassungspatriotismus“.

Die Bundesrepublik entdeckte über die Verfassung eine neue Form des Patriotismus, den „Verfassungspatriotismus“.

Dass das Grundgesetz so etwas wie eine Gegenverfassung zum Scheitern der Weimarer Republik und zum Nationalsozialismus sein sollte, stellte besonders sein Artikel 1 heraus, der die Würde des Menschen für unantastbar erklärt. Die Einrichtung eines gesonderten Verfassungsgerichtes 1951 erwies sich als folgenreich, weil das Verfassungsgericht dem Grundgesetz institutionelle Wirksamkeit verlieh und es fortentwickelte. Das Gericht wurde über die Zeit zu einem machtvollen (Veto-)Player im Regierungssystem und später sogar zu einer Art „Bürgergericht“ (Jutta Limbach).

Eine damals nicht absehbare Erfolgsgeschichte

Was aus der Perspektive des Jahres 2024 wie eine Erfolgsgeschichte aussieht, war 1949 keineswegs absehbar. Das Grundgesetz hatte mit seiner Verkündung vor 75 Jahren, am 23. Mai 1949, die Bundesrepublik Deutschland aus der Taufe gehoben. Aber es war nur die Verfassung eines Teilstaates, weshalb es auch nicht Verfassung, sondern, als Ausdruck seines transitorischen Charakters, „Grundgesetz“ genannt wurde.

Das Grundgesetz war fernab einer teilnehmenden Öffentlichkeit entstanden. Nur einige wenige überregionale Tageszeitungen berichteten über die Beratungen. Allein die sich in der ersten Bundestagswahl im August 1949 dokumentierende hohe Zustimmung zu den politischen Kräften, die den Verfassungsgebungsprozess getragen hatten, konnte als populare Ratifizierung gedeutet werden.

Im neu gegründeten Weststaat besaß das Grundgesetz keinen hohen Identifikationswert: Rund 40 Prozent der Bevölkerung war es gleichgültig. Doch 1955 hielten es 30 Prozent der Bevölkerung für „gut“. Im Übrigen war eine Mehrheit der Westdeutschen bis Anfang der 1950er-Jahre der Überzeugung, dass das totalitäre, diktatorische Regime der Vergangenheit durchaus auf einer guten Idee beruht habe, diese aber nur schlecht und unzureichend ausgeführt worden sei.

Erst allmählich erwarb sich das Grundgesetz seine Anerkennung. Dazu trugen große Verfassungskonflikte bei, zuerst um die Wiederbewaffnung und die Westintegration, dann um die Notstandsverfassung und die Reformpolitik der 1970er-Jahre. Das ging sogar so weit, dass die Bundesrepublik über die Verfassung eine neue Form des Patriotismus, den „Verfassungspatriotismus“, für sich entdeckte. Das Provisorium wurde zum Definitivum – just in dem Moment, als das Grundgesetz einer neuen, gesamtdeutschen Verfassung hätte Platz machen müssen. Die Ironie der Geschichte wusste dies zu verhindern: Aus der Übergangsverfassung war das Grundgesetz 1990 zur deutschen Verfassung geworden.

Ein Glücksfall

Retrospektiv wird man feststellen müssen, dass das Grundgesetz ein Glücksfall für die zweite deutsche Demokratie gewesen ist. Es hat sich bewährt. Das lag an den Verfassungsnormen, aber auch an Institutionen und politischen Kräften und an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Zwei Mal hat das Verfassungsgericht Parteien verboten – 1952 die Sozialistische Reichspartei, eine Nachfolgerin der NSDAP, und 1956 die Deutsche Kommunistische Partei. Als robuste Verfassungsordnung hat sich das Grundgesetz in den letzten 75 Jahren bewährt – und doch wird man sich fragen müssen, ob die eigentliche Bewährungsprobe erst noch bevorsteht.

Der Text ist die gekürzte Fassung eines Beitrags, der in der Publikation

„75 JAHRE GRUNDGESETZ – Wie demokratiefest ist unsere Verfassung?“

der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit erschienen ist.

https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/1749

Der Text ist die gekürzte Fassung eines Beitrags, der in der Publikation „75 JAHRE GRUNDGESETZ – Wie demokratiefest ist unsere Verfassung?“ der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit erschienen ist.

https://shop.freiheit.org/#!/Publikation/1749

Hans Vorländer ist Gründer und Direktor des Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) sowie des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Er ist zudem Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration.

Hans Vorländer ist Gründer und Direktor des Mercator Forum Migration und Demokratie (MIDEM) sowie des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Er ist zudem Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration.

Auch interessant

Maren Jasper-Winter // Lasst uns endlich nach vorne schauen!

Das Wahlergebnis der Europawahl in Deutschland sollte uns aufrütteln, aber nicht lähmen. Jede sechste Wählerin und jeder sechste Wähler bundesweit hat mit der AfD eine Partei gewählt, mit der andere rechte Parteien in Europa, die selbst durchaus politisch verhaltensauffällig sind, nichts zu tun haben wollen.

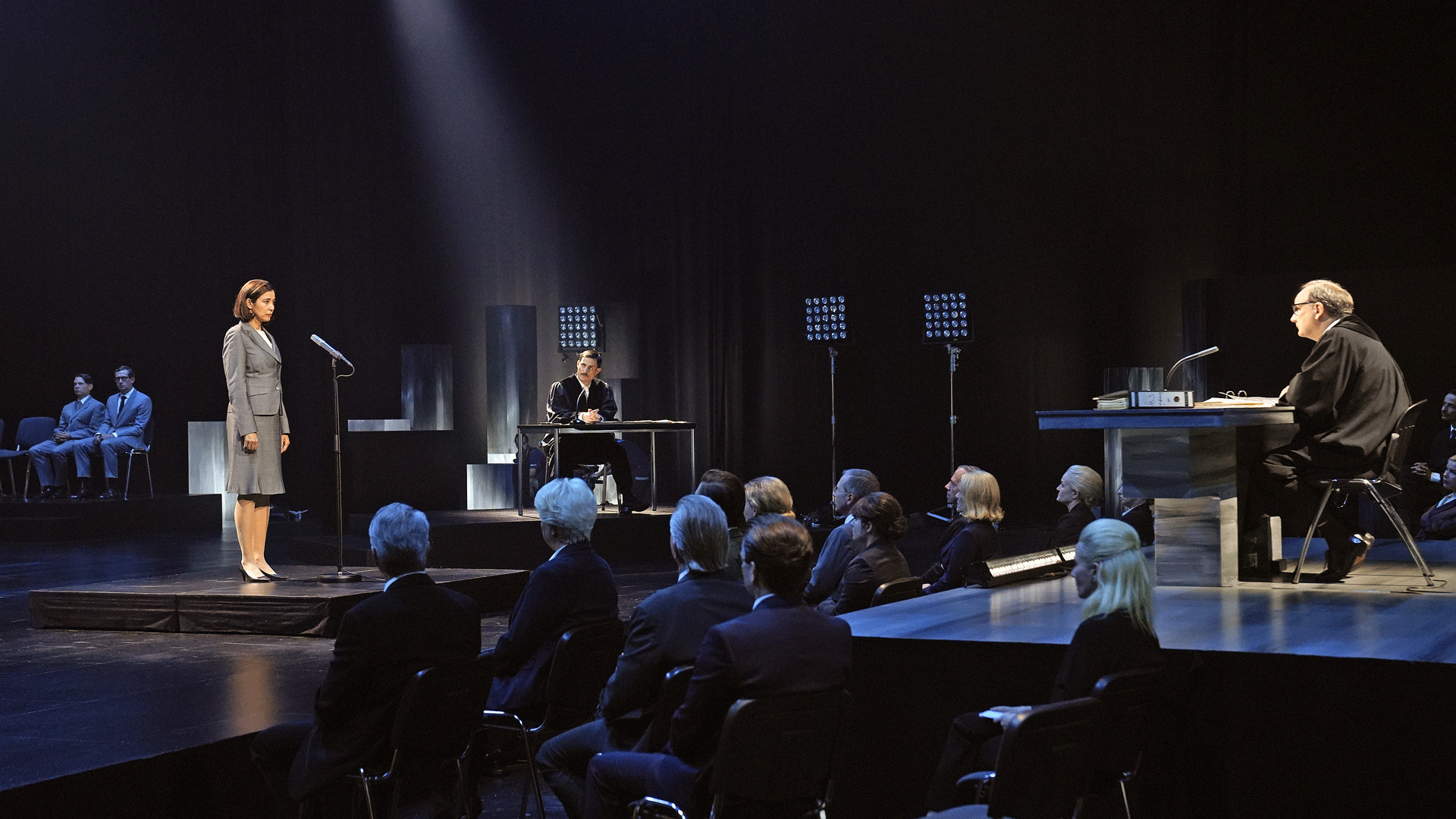

Sophie Eichhorn // Machtmissbrauch und persönliche Schuld in der NS-Zeit

Der Film „Die Ermittlung“ schildert den ersten Auschwitz-Prozess, der 1963 bis 1965 in Frankfurt am Main stattfand. Ein Gespräch darüber mit dem Produzenten Alexander van Dülmen.

Judy Born // Ein von der AfD regiertes Deutschland verlöre seine Freiheit

Nachdem Michel Friedman die 18. Berliner Rede zur Freiheit gehalten hat, spricht er mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger über den Wert von Demokratie und Freiheit.