Demokratie und Freiheit

Wählerwille

im Wandel:

Wird der Westen

dem Osten folgen?

35 Jahre nach dem Fall der Mauer verliert die Parteiendemokratie in Ostdeutschland an Zustimmung. Angesichts vieler Krisen machen sich Enttäuschungen, Entfremdung und Skepsis breit. Der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität zu Berlin hat das Verhältnis zwischen Ost und West näher untersucht. Im Gespräch erläutert er, was mit der Begeisterung der ersten Stunden geschehen ist – und warum die klassischen Parteien ihren Einfluss verloren haben.

Interview: Axel Novak | Illustrationen: Marta Kochanek

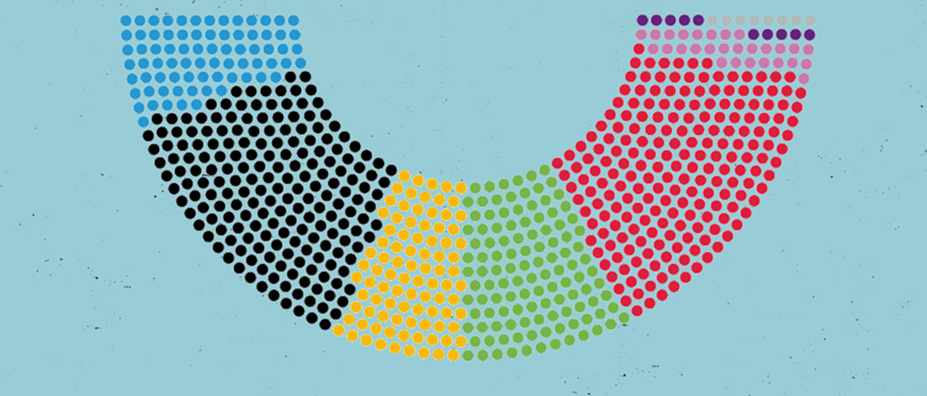

Sitzverteilung des

Deutschen Bundestages,

Stand: November 2024

Demokratie und Freiheit

Wählerwille im Wandel: Wird der Westen dem Osten folgen?

35 Jahre nach dem Fall der Mauer verliert die Parteiendemokratie in Ostdeutschland an Zustimmung. Angesichts vieler Krisen machen sich Enttäuschungen, Entfremdung und Skepsis breit. Der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität zu Berlin hat das Verhältnis zwischen Ost und West näher untersucht.

Interview: Axel Novak | Illustrationen: Marta Kochanek

Herr Mau, gerade haben wir den 35. Jahrestag

des Mauerfalls gefeiert. Was haben Sie an diesem

9. November 1989 gemacht?

Herr Mau, gerade haben wir den 35. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Was haben Sie an diesem 9. November 1989 gemacht?

Ich war Soldat in Schwerin. Wir hatten extrem restriktiven Zugang zu Informationen. Aber es gab ein kleines Batterieradio, damit konnten wir RIAS Berlin empfangen, und so haben wir die Grenzöffnung mitbekommen. Das war unglaublich.

Was hat sich damit verändert für Sie?

Die Mauer war offen. Da gab es eine enorme, demokratische Energie in Ostdeutschland, einen Prozess der inneren Demokratisierung, der mit viel Leidenschaft in vielen Kontexten geführt worden ist, in den Betrieben, in den Universitäten, in den Schulen. Auch bei uns in der Armee. Wir haben uns kollektiv ermächtigt, Soldatenräte gegründet und das Befehlsarrangement der DDR herausgefordert. Diese Demokratisierung und das Pulverisieren von absoluter Macht waren unglaublich aufregend. Man hatte das Gefühl, plötzlich ein politisches Subjekt mit einer Stimme zu sein, das die andere Seite zu Zugeständnissen zwingen kann.

Von dieser enormen demokratischen Begeisterung spürt man heute wenig. Woran liegt das?

Der Herbst 1989 ist ja die Sternstunde der deutschen Demokratie, denn es ging um die kollektive Ermächtigung durch signifikante Teile der Bevölkerung.

Das Erkämpfen einer Demokratie aus der Unmündigkeit heraus ist etwas Besonderes und erfährt eigentlich eine zu geringe Resonanz und Wertschätzung. Das kann bei den Ostdeutschen, die sich von einem autoritären Staat gelöst haben, auch zu Enttäuschung führen. Heute ist diese demokratische Energie nur noch in Spurenelementen und in erinnerungspolitischen Reden vorhanden.

Nun ist im Osten die Zustimmung zu demokratischen Prozessen groß, weniger aber zur Parteiendemokratie der alten westlichen Prägung.

Mit größerem zeitlichen Abstand kommen auch die unangenehmen Sachen hervor. Auch die Bundesrepublik hat sich ja von einer diktatorischen Vergangenheit gelöst und mit Erfolg demokratisiert. Die Bedingungen in Ostdeutschland waren einerseits gut, andererseits gab es auch viel Enttäuschung und Frust im Einigungsprozess. Und die Parteiendemokratie hat sich nicht in gleicher Weise entfaltet wie in der alten Bundesrepublik. Heute hat die Unzufriedenheit auch mit den vielen Veränderungen zu tun, dem Stress durch die Globalisierung oder Migrationsprozesse. Und das trifft auf eine weniger gefestigte Demokratie im Osten. So können rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien oder auch linkspopulistisch-rechtskonservative Parteien wie das Bündnis Sahra Wagenknecht Leute an sich binden.

Warum gelingen den klassischen Parteien diese Bindungen nicht?

Das liegt zum einen daran, dass es eine größere Parteienskepsis gibt – eine Parteimitgliedschaft hatte in der DDR ein schlechtes Image. Außerdem standen viele aus der Bürgerrechtsbewegung im Herbst 1989 der Parteiendemokratie eher distanziert gegenüber, man wollte plebiszitäre Elemente statt Parteienstreit. Hinzu kommt, dass die Parteien in der lokalen politischen Kultur heute nur eine geringe Rolle spielen. Fast die Hälfte aller Bürgermeister und Landräte hat kein Parteibuch oder tritt bei einer Wahl nicht für ihre Partei an.

Welche Rolle übernehmen die Medien?

Das Fernsehen ist zurzeit noch der erfolgreichste Integrationsmotor. Überregionale Tageszeitungen dagegen haben sich eigentlich immer schlecht in Ostdeutschland verkauft. Die politische Bildung haben deshalb oft soziale Medien übernommen. Die Frage ist, ob das eine qualifizierte Meinungsbildung ermöglicht, wie sie zu einer repräsentativen Demokratie passt. Wir wollen ja, dass politische Probleme in ihrer Differenziertheit begriffen und möglichst versachlicht werden. Wenn es aber nur noch auf Affektpolitik beziehungsweise eine Politik der Emotionen hinausläuft – und so funktionieren soziale Medien eben –, dann bleibt die Qualität der politischen Meinungsbildung auf der Strecke.

Steffen Mau forscht und lehrt

an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Vielleicht bewegen wir uns in Ostdeutschland hin zu einer Parteiendemokratie ohne klassische Mitgliedschaftsparteien.

Steffen Mau forscht und lehrt

an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Vielleicht bewegen wir uns in Ostdeutschland hin zu einer Parteiendemokratie ohne klassische Mitgliedschaftsparteien.

Auch in Westdeutschland übernehmen die sozialen Medien eine prägende Rolle in der Meinungsbildung.

a, aber hinzu kommt, dass Ostdeutschland ein besonderer Sozial- und Erfahrungsraum ist, wo eigene Deutungen politischer Phänomene mitverhandelt werden. Das sehen Sie jetzt beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder bei der Frage der Energieversorgung – hier reagieren Ostdeutsche tendenziell anders, und das tritt durch solche externen Ereignisse deutlicher zutage. Wenn dann politische Akteure fehlen, die solche Ereignisse glaubwürdig deuten, dann rutschen viele Leute in sehr extreme Positionen ab.

Nun gibt es ein großes soziales Engagement in Ostdeutschland. Die Anzahl der Vereine pro Kopf liegt über der in den alten Bundesländern.

Da muss man oft differenzieren, denn das sind meist Geselligkeitsvereine. In der Politikwissenschaft unterscheiden wir zwischen den beiden Begriffen „Bonding“ und „Bridging“, wenn es um das sogenannte Sozialkapital geht, also den Zusammenhalt in Gemeinschaften. Damit sind im Prinzip Vertrauensbeziehungen gemeint, die im Vereinskontext entstehen. Bonding bedeutet, dass man sich mit seinesgleichen trifft und untereinander Formen von Solidarität und Sozialkapital entwickelt. Bridging dagegen wird in der Regel als wertvoller betrachtet, weil der Austausch über soziale Milieus oder soziale Schranken und ideologische Gräben hinweg stattfindet. Viele der Geselligkeitsvereine aber haben nicht den gesellschaftsgestaltenden Anspruch einer Zivilgesellschaft.

Wie wird die geringere Zustimmung zur klassischen Parteiendemokratie die politische Landschaft im Westen verändern?

Ich denke, es gibt große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Sicher, die etablierten Parteien haben überall mit einem Verlust an Mitgliedern zu kämpfen. 1990 hatten einige von ihnen Glück und konnten die Blockparteien im Osten inkorporieren. Die CDU hatte plötzlich 130 000 Mitglieder in Ostdeutschland, die FDP fast 70 000 Mitglieder. Seitdem hat ein enormer Schwund stattgefunden. Und wenn man die Altersstruktur der Parteimitglieder betrachtet, dann erkennt man, dass sich das Problem weiter massiv verschärfen wird.

Anders im Westen. Dort gibt es noch die langen Schatten einer etablierten Parteiendemokratie, wo die Parteien als relevante Ansprechpartner für die Bevölkerung gesehen werden. Carsten Linnemann hat mir einmal erzählt, dass es in seinem Wahlkreis Paderborn fast so viele CDU-Mitglieder gebe wie in ganz Brandenburg. Da gibt es noch einen Unterbau, der über die unmittelbaren Mitglieder hinausreicht.

Ostdeutschland ist in einer verschärften Situation, die aus meiner Sicht unumkehrbar ist. Vielleicht bewegen wir uns hin zu einer Parteiendemokratie ohne klassische Mitgliedschaftsparteien. Das ist das Modell Sahra Wagenknecht mit prominenten Protagonisten, einer Parteiführung und viel medialer Präsenz. So kann man Wahlen gewinnen und braucht nur so viele Mitglieder, wie man Mandate hat. Gleichzeitig spielt eine solche Bewegung in den Kommunen keine so große Rolle mehr, sondern man beschränkt sich auf die Präsenz auf der Landes-, Bundes- und Europaebene. Ich habe meine Zweifel, ob das wirklich wünschenswert ist.

In Ihrem neuen Buch „Ungleich vereint“ sprechen Sie gar von einer Spaltung, die von den Rändern der Gesellschaft aus die Gesamtgesellschaft erfasst. Wie weit kann diese Spaltung gehen?

In einigen Gebieten, vor allem in Mittel- und Kleinstädten im ländlichen Raum, können sich die politischen Ränder durchaus in Richtung Mehrheiten stabilisieren. Für Gesamtdeutschland würde ich sagen, dass zum Beispiel die AfD wahrscheinlich 25 Prozent der Menschen mobilisieren und erreichen kann. Das kann in zehn Jahren anders sein. Aber mit dem aktuellen Führungspersonal und der Programmatik können sie nicht unendlich wachsen, sondern müssten sich wahrscheinlich so verändern, wie es beispielsweise der Front National in Frankreich gemacht hat.

Wie könnte man aktiv dagegen steuern – und die Spaltung überwinden?

Ich sehe eine Form der politischen Entfremdung, auch eine starke Skepsis den Institutionen gegenüber. Dazu der grundsätzliche Eindruck, sich nicht einbezogen zu fühlen. Sicher müssten die Parteien wieder aktiver werden, denn das gelingt derzeit nicht besonders gut. Die Frage lautet daher: Wie schaffen wir es, dass Leute nicht nur Meinungen haben und die auch öffentlich äußern, sondern dass Kontexte entstehen, in denen Meinungsbildung und politisches Verständnis ausgebildet werden? Wir müssen dabei nicht unbedingt die plebiszitären Elemente stärken, die es schon in den Landesverfassungen gibt. Aber wir müssen vielleicht beratende, deliberative Elemente in die Politik einführen. Ein Beispiel dafür könnten Bürgerräte sein. Solche beratenden Gremien haben den Vorteil, dass es dort um Willensbildung, um Perspektivenvielfalt und um Kompromissfindung geht, also um Dinge, die im politischen Raum eigentlich unabdingbar sind. So könnte im Kleinen gelingen, was im Großen nicht sehr gut funktioniert, wenn sich die politischen Akteure miteinander verhaken oder radikalisierte Positionen vernünftiges Regieren unmöglich machen.

Axel Novak ist Journalist in Berlin und Brandenburg. Den Mauerfall erlebte er in Paris. Nach sieben Jahren im Ausland schreibt er heute für viele Zeitschriften und Zeitungen.

Axel Novak ist Journalist in Berlin und Brandenburg. Den Mauerfall erlebte er in Paris. Nach sieben Jahren im Ausland schreibt er heute für viele Zeitschriften und Zeitungen.

Auch interessant

Sven Gerst // Liberalismus vs. Populismus: Die neue politische Plattentektonik

In der Vergangenheit war der Liberalismus oft in der Mitte zweier rivalisierender politischer Achsen gefangen. Heute jedoch entwickelt er sich zu einem eigenständigen Gravitationszentrum und kann neue strategische Kraft entfalten. Diese Veränderung hat tiefgreifende Implikationen für die Art und Weise, wie wir Politik verstehen.

Hannes Leiteritz // Stumme Mitte, laute Ränder

Der ostthüringische Saale-Orla-Kreis steht exemplarisch für die Herausforderungen strukturschwacher Regionen: Trotz Fortschritten dominiert die AfD die politische Landschaft, während bürgerliche Parteien an Präsenz verlieren. Der liberale Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche plädiert für mehr Engagement, um diesem Drift entgegenzuwirken.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger // Die Kraft der Demokraten für ein liberales Land

Wir stehen vor richtungsweisenden Entscheidungen: Gegen die rechtspopulistische Verführung mit ihren simplen Vereinfachungen und ihrer Gewalt gegen Minderheiten müssen wir Demokraten zusammenarbeiten.