Bergkarabach

Ohne Frauen

keine Freiheit

Verteidigung

Ohne Frauen

keine Freiheit

Nichts schränkt die Freiheit mehr ein als Krieg und Vertreibung. Drei geflüchtete Frauen aus Bergkarabach erzählen, wie sie in dem Wenigen, was von ihren Leben geblieben ist, trotzdem Freiheit finden.

Text: Ira Peter

Nichts schränkt die Freiheit mehr ein als Krieg und Vertreibung. Drei geflüchtete Frauen aus Bergkarabach erzählen, wie sie in dem Wenigen, was von ihren Leben geblieben ist, trotzdem Freiheit finden.

Text: Ira Peter

Susanna sagt: „Ich bin in Mamas Haus gerannt, um das Foto von Papas Grab in Schuschi zu holen.“ Dort habe sie die Puppe aus Porzellan gesehen. „Obwohl ich schon 35 bin, hat Mama meine Lieblingspuppe aufbewahrt“, sagt sie. „Ich habe die Puppe geschnappt als Erinnerung an meine schöne Kindheit in diesem Haus und das Foto. Mehr habe ich nicht mitgenommen.“ Dann ist Susanna los Richtung Armenien. Es war September 2023.

Zuvor hatte sie sich eine Woche lang im Keller ihres Hauses in Stepanakert, der Hauptstadt des De-facto-Staates Arzach in Bergkarabach, vor den Raketen Aserbaidschans versteckt und auf ihren Mann gewartet. Er war Vertragssoldat und gerade von aserbaidschanischem Militär eingekesselt. Sie wählte stündlich seine Nummer, ohne Erfolg. „Ich bin jeden Tag in die Krankenhäuser und die Leichenhallen“, sagt Susanna. Sie wollte Gewissheit, ohne diese hätte sie ihre Heimat nicht verlassen. Als ihr Mann nach fünf Tagen müde und in schmutziger Kleidung vor ihr stand, brachen sie auf, zusammen mit ihrer Mutter. Wie sie haben mehr als 100 000 Menschen innerhalb von Tagen Bergkarabach, eine Region auf aserbaidschanischem Staatsgebiet, in der mehrheitlich Armenier lebten, verlassen.

Vergebliche Hoffnung

Für Musiklehrerin Susanna kam die Flucht so überraschend wie für die meisten Menschen: „Wir dachten, die Russen sind hier. Es wird wenigstens bis 2025 keinen Krieg geben.“ Doch die rund 2000 russischen „Friedenssoldaten“, die seit Ende des 44-Tage-Kriegs zwischen Aserbaidschan und Armenien 2020 in der Enklave stationiert waren, verhinderten den Angriff Aserbaidschans am 19. September nicht. Auch nicht die fast vollständige Vertreibung der armenischen Bevölkerung.

Jetzt lebt Susanna in Jerewan, Armeniens Hauptstadt. Zu dritt zahlen sie für zwei Zimmer umgerechnet 500 Dollar, ein Vermögen in dem postsowjetischen Land, wo der durchschnittliche Lohn bei 300 Dollar liegt. Die Mietpreise waren bereits im März 2020 explodiert, als rund 300 000 Menschen aus Russland hier Freiheit suchten.

Nun kämpft etwa ein Drittel der Geflüchteten aus Bergkarabach um Platz in der Stadt, und die Mieten steigen erneut, weiß auch die 57-jährige Anusch. Sie treffe ich zusammen mit Susanna und anderen Frauen im November. Wir trinken Tee in den Räumen der Frauenrechtsorganisation „Women’s Center Shushi“ in Jerewan.

Anuschs Familie stammt aus Bergkarabach, in Sowjetzeiten war das ein autonomes Gebiet. Aufgewachsen ist sie jedoch in Baku, Aserbaidschans Hauptstadt. „In der Schule haben wir nicht unterschieden zwischen Russen, Tataren oder uns Armeniern, wir haben alle Russisch gesprochen und Aserbaidschanisch“, sagt sie. Als die Sowjetunion zu bröckeln begann, flammten ethnische Konflikte zwischen den Nachbarländern auf: 1988 kam es in Sumgait, nördlich von Baku, zu Pogromen an der armenischen Bevölkerung, 1992 an der aserbaidschanischen Bevölkerung in der Stadt Chodschali in Bergkarabach. Oft sind die Auslöser und Schuldigen solcher Taten nicht eindeutig zu benennen. An den Morden in Chodschali etwa waren neben armenischen auch russische Soldaten beteiligt. Bis heute werden die Ereignisse politisch von beiden Seiten instrumentalisiert, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Im autokratisch regierten Aserbaidschan ist der Anspruch auf Bergkarabach Staatsdoktrin, die im öffentlichen Raum auf Werbeplakaten propagiert wird. Armeniens demokratisch gewählte Regierung ist in ihrer Rhetorik gegenüber dem Nachbarn weniger aggressiv.

Flucht in der Nacht

Anusch hält noch immer Kontakt zu ihren aserbaidschanischen Freunden. Die meisten leben heute in Russland. Dem Staat Aserbaidschan, der ihr zum dritten Mal in ihrem Leben Haus, Arbeit und jeglichen Besitz genommen hat, traut sie jedoch nicht. 1989 flüchtete sie aus Baku nach Schuschi in Bergkarabach und 2020 von Schuschi, das Aserbaidschan erobert hatte, in ein Dorf bei Stepanakert. Nach diesen Erfahrungen stand für sie Ende September, als die Angriffe begannen, fest: „Wir müssen hier weg.“ Mit ihrem Sohn und fünf weiteren Familienmitgliedern quetschte sie sich in der Nacht vom 25. auf den 26. September ins Auto. Sie brauchten Benzin, um die 70 Kilometer von Stepanakert zur Grenze nach Armenien zu schaffen. Treibstoff war aber Mangelware, seit Aserbaidschan Bergkarabach im Dezember 2022 durch eine Blockade des Latschin-Korridors von Armenien abgeschnitten hatte.

In der Schule haben wir nicht unterschieden zwischen Russen, Tataren oder uns Armeniern, wir alle haben Russisch gesprochen.

Anuschs Sohn steuerte deshalb ein Treibstofflager an. Es hieß, dort würde Benzin verteilt werden. „Die Schlange war endlos“, erzählt Anusch. Ihr Sohn sei dann aus dem Auto raus, um mit einem Kanister Benzin zu holen. Es regnete, dann habe es plötzlich geblitzt, kurz darauf hörten sie Donner. Und Minuten später – „wenn ich an den Moment denke, läuft mir Gänsehaut über den Rücken“, sagt sie – explodierte das Treibstofflager. „Wir stiegen aus, mir kam ein Mensch entgegen, völlig nackt wie ein Zombie lief er auf mich zu. Sein Körper war von hinten völlig verbrannt, er taumelte.“

Anuschs Sohn überlebte. Mit verbrannten Armen fuhr er sie nach Armenien. Über 220 Menschen jedoch starben, darunter auch Gayanes Bruder. Das erfährt sie mitten in diesem Gespräch. Gayane sitzt neben Anusch, sie kennen sich noch aus Schuschi. Sie leitet das Frauenzentrum, lebt seit drei Jahren in Jerewan und ist diejenige, die normalerweise den anderen Frauen hilft. Jetzt aber braucht sie deren Unterstützung. Eine DNA-Analyse hat eben ergeben, dass ihr Bruder unter den Opfern der Explosion ist, deren Ursache noch immer nicht ermittelt werden konnte. Sie legt das Telefon beiseite und weint. Anusch legt den Arm um sie, spricht ihr Beileid aus. „Wo wird er beerdigt?“, will Anusch wissen. „Das weiß ich nicht, ich weiß einfach nichts“, antwortet Gayane.

Anusch (l.) und Gayane versuchen, in Armenien wieder Kraft zu schöpfen. Mitte: Ein Wandbild in Jerewan zeigt einen gefallenen Soldaten.

In welcher Erde ihre Toten liegen, ist den Frauen aus Bergkarabach wichtig. Als wir uns alle allmählich fangen, sagt Susanna: „Ich glaube nicht, dass die Aserbaidschaner unsere Friedhöfe in Ruhe lassen. Ich glaube, dass ich nicht mal als Touristin nach Schuschi werde fahren können, um das Grab meines Vaters zu sehen.“ Damit habe sie alles verloren, ihre Heimat, ihr Haus, ihre Arbeit. Sie habe die Freiheit verloren, ihr Leben so zu führen, wie sie es möchte. Dazu gehört auch Alltägliches wie die Wahl der Kleidung, die derzeit Spenden des Roten Kreuzes bestimmen. Ebenso die Möglichkeit, Blumen auf das Grab des Vaters zu legen.

Unfrei sind die Frauen von Bergkarabach auch in ihrer Trauer und dem Verarbeiten des Erlebten, etwa von Hunger und Kälte während der Blockade. „Die Frauen stellen ihre Probleme hintenan. Ihre Aufmerksamkeit gehört jetzt den Kindern, dem Ehemann, Verwundeten und älteren Familienangehörigen“, sagt Gayane, die das Zentrum 2008 gegründet hat. Hier bekommen viele Frauen psychologische Betreuung und erfahren in Workshops, wie sie sich etwa bei häuslicher Gewalt verhalten können. Die werde laut Gayane wieder zunehmen, so wie schon nach dem Krieg 2020 und während der Blockade: „Männer konnten sich nicht mehr als Männer fühlen. Sie konnten die Familien nicht versorgen, nicht verteidigen.“ Aus Frust wurde Gewalt.

Samowar der Urgroßmutter

Obwohl diese Frauen gerade kaum Entscheidungsspielräume haben, erlebe ich sie an diesem Nachmittag im November als selbstbestimmte und freie Kämpferinnen. Anusch etwa erzählt stolz, dass sie den Samowar ihrer Urgroßmutter aus der Zarenzeit, in Decken gewickelt, aus Bergkarabach gebracht hat, obwohl alle sagten, das gebe Ärger mit den Aserbaidschanern an der Grenze. „Die haben mir alles genommen, aber den Samowar meiner Nanne kriegen sie nicht!“, erklärt sie. Oder Susanna, die nun eine Musikschule in Jerewan aufbauen will. „Wir haben das Recht zu träumen verloren, das Recht, den nächsten Tag zu planen. Aber ich werde kämpfen“, sagt sie. Selbst Gayane, die gerade einen der dunkelsten Tage ihres Lebens durchsteht, strahlt Kraft aus. Um ihr Leben und das der Frauen, die ins Zentrum kommen, werde sie sich auch künftig kümmern. Nur zum Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien lasse man sie und die Frauen in beiden Ländern nichts beitragen, das ärgere sie. Von den aktuellen Friedensverhandlungen sind Frauen nämlich ausgeschlossen. Dabei weiß die Forschung, dass Friedensvereinbarungen um mehr als 60 Prozent erfolgreicher verlaufen, wenn Frauen teilnehmen. Das zeigt beispielsweise eine Untersuchung des „Graduate Institute“ in Genf, das bis Oktober 2022 insgesamt 40 Friedensprozesse analysierte. Ohne Frauen also kein dauerhafter Frieden. Und ohne Frieden keine Freiheit. Bis auf die persönliche, die kaum jemand so sehr beherrscht wie diese Frauen aus Bergkarabach.

Die Journalistin Ira Peter wurde in Kasachstan geboren und lebt inDeutschland. Für ihr Internet-Tagebuch als Stadtschreiberin von Odessa erhielt sie2022 den „Goldenen Blogger“.

Die Journalistin Ira Peter wurde in Kasachstan geboren und lebt inDeutschland. Für ihr Internet-Tagebuch als Stadtschreiberin von Odessa erhielt sie2022 den „Goldenen Blogger“.

Auch interessant

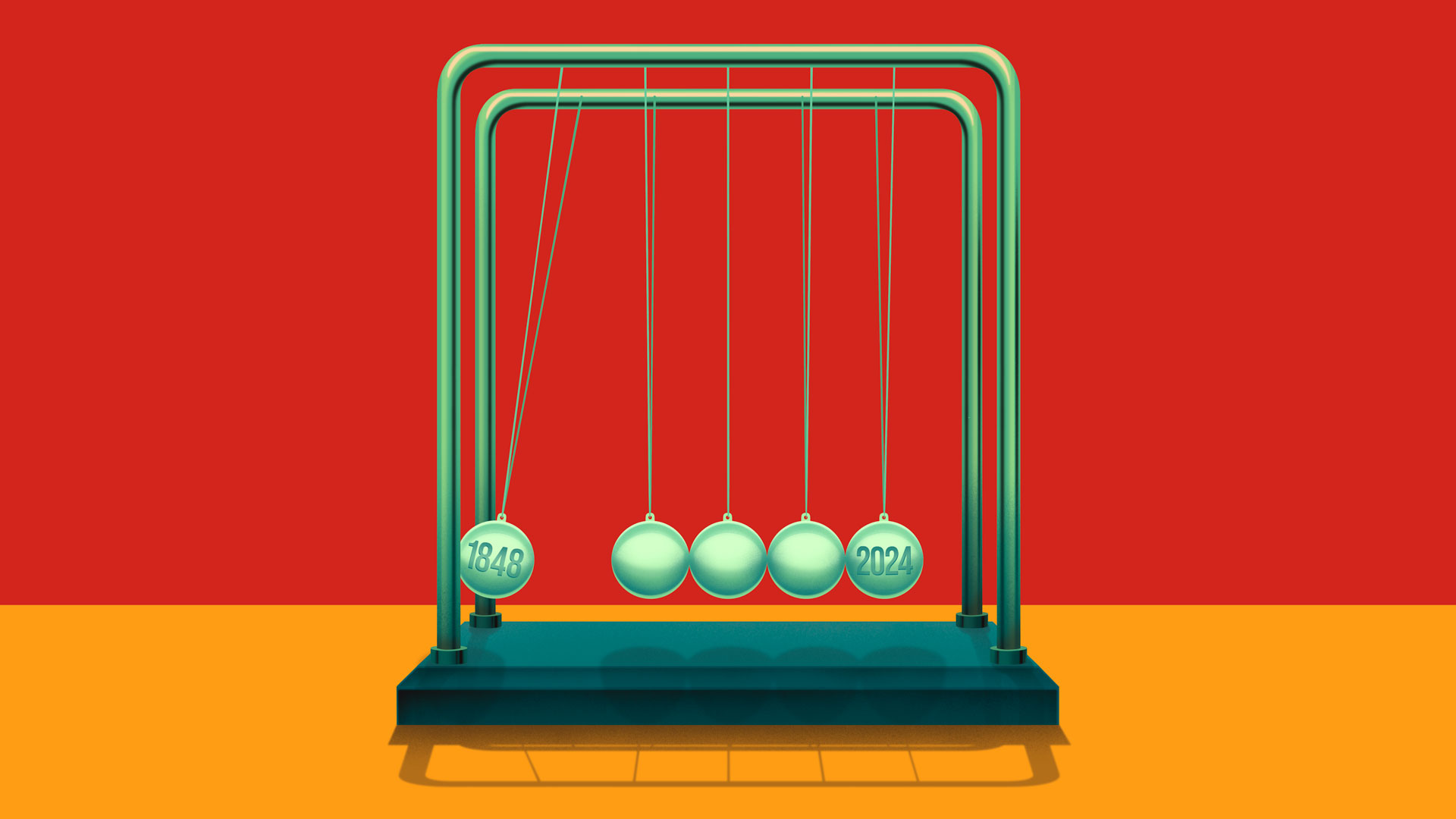

Christopher Clark // Liberale Metapolitik oder die Kunst des Konflikts

Der Begriff „Liberalismus“ ist fast zum Schimpfwort geworden. Politisch Rechten dient er in der anglophonen Welt als Synonym für spaltenden Kulturkampf. Links wird er oft als „Neoliberalismus“ verurteilt, der eine kalte Herrschaft der Märkte verlangt.

Anne Applebaum // Autocracy Inc.

Diktatoren und Autokraten auf der ganzen Welt sind eng miteinander verbunden. Sie alle haben die gleichen Ziele: persönliche Bereicherung und Machterhalt.

Stefan Kolev // Zeitalter der Superfragilität?

Viele Menschen in Deutschland haben das Vertrauen in die staatliche Ordnung verloren. Dringend muss die Mitte die Zuversicht in die liberale Ordnung stärken. Aber nicht, indem sie sich an extremen Meinungen aufreibt, sondern durch eine geduldige und lebhafte Auseinandersetzung mit den Themen, die die Menschen bewegen.