Rezension

Der Krieg in der Geschichte

der Menschheit

Der faszinierende Bestseller von Meller, Michel und van Schaik enthält eine erstaunliche Botschaft: Es geht auch ohne Gewalt, wenn wir nur wollen.

Text: Karl-Heinz Paqué

Harald Meller, Kai Michel, Carel van Schaik:

„Die Evolution der Gewalt. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Eine Menschheitsgeschichte“.

München (dtv) 2024, Gebunden, 368 Seiten, 28,00 EUR

Rezension

Der Krieg in der Geschichte der Menschheit

Der faszinierende Bestseller von Meller, Michel und van Schaik enthält eine erstaunliche Botschaft: Es geht auch ohne Gewalt, wenn wir nur wollen.

Text: Karl-Heinz Paqué

Harald Meller, Kai Michel, Carel van Schaik: „Die Evolution der Gewalt. Warum wir Frieden wollen, aber Kriege führen. Eine Menschheitsgeschichte“.

München (dtv) 2024, Gebunden, 368 Seiten, 28,00 EUR

Just in time! Dieses Buch kommt gerade zur rechten Zeit. Spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine 2022 ist der Krieg in Europa nicht nur Realität, sondern in aller Munde – in der Politik sowie in den Medien. Und in der Wissenschaft: Der Archäologe Harald Meller, der Historiker Kai Michel und der Verhaltensforscher Carel van Schaik gehen mit ihrem Buch „Die Evolution der Gewalt“ historisch weit zurück – bis in die Frühgeschichte der Menschheit, als die Weltbevölkerung sich im Paläolithikum als Jäger und Sammler ernährte. Sie suchen nach dem Ursprung des Krieges.

Gab es denn damals schon kriegerische Gewalt? Die Antwort lautet: ja, aber – das ist eine zen-trale Botschaft des Buches – relativ wenig und selten. Der Grund ist letztlich ökonomisch: Die Zahl der Menschen war klein, die Konkurrenz um Lebensmittel überschaubar, die Natur lieferte Gutes in reichlicher Fülle. Man musste es nur jagen oder pflücken.

Dann wurden die Menschen sesshaft, wir nennen dies den Beginn des Neolithikums vor etwa 12 000 Jahren. Wohlgemerkt: Es folgte die bisher letzte und kürzeste Phase der Menschheitsgeschichte, die weniger als ein Prozent ihrer gesamten Dauer ausmacht. Es entstand Eigentum an Grund und Boden, die Produktivität schoss nach oben, die Bevölkerungsdichte ebenfalls, und es entstand verstärkt Konkurrenz – wenn man so will: um alles, von Nahrungsmitteln bis zu Rohstoffen und Ressourcen. Dies war kulturell und wirtschaftlich ein riesiger Fortschritt, die Gesellschaft wurde viel differenzierter, komplexer und wohlhabender als bisher. Aber damit leider auch kriegerischer. Die Mittel der Gewaltanwendung und Kriege wurden technisch raffinierter, die Konflikte häufiger und verlustreicher, bis zu den totalen Kriegen des 20. Jahrhunderts und dem, was wir heutzutage erleben.

Die Schlussfolgerung der Autoren leuchtet ein: Krieg ist Teil der menschlichen Kultur, nicht der menschlichen Natur. Es ist gerade nicht so, dass der Mensch einen naturgegebenen Zerstörungstrieb hat, den er stets auszuleben sucht. Ganz im Gegenteil, genau wie artverwandte Säugetiere machen die Menschen im Konfliktfall vor dem Einsatz von Gewalt ein – oft rein intuitives – Risikokalkül: Lohnt sich der Einsatz von Gewalt, oder ist es besser nachzugeben? Und ist es eventuell noch besser, frühzeitig durch Aufrüstung gleich welcher Art abzuschrecken?

Krieg ist Teil der menschlichen Kultur,

nicht der menschlichen Natur.

Das alles ist tröstlich. Es bedeutet, dass die Menschheit es selbst in der Hand hat, Kriege zu vermeiden, wenn sie es nur will. Auch grausame Pogrome und Gewaltexzesse wie der Judenmord der Nazis lassen sich verhindern. Auch sie sind Teil der Geschichte. Das Buch weist aber wenigstens den Weg in Richtung einer klugen Politik der Erhaltung des Friedens – gegen den Willen von Diktatoren und Despoten. Denn eines ist klar: Selbst in den kriegerischsten Zeiten will die große Mehrheit der Menschen in Frieden ihr Leben aufbauen und genießen. Nicht der Krieg, sondern der Frieden ist der wahre Menschheitstraum.

Krieg ist Teil der menschlichen Kultur, nicht der menschlichen Natur.

Das alles ist tröstlich. Es bedeutet, dass die Menschheit es selbst in der Hand hat, Kriege zu vermeiden, wenn sie es nur will. Auch grausame Pogrome und Gewaltexzesse wie der Judenmord der Nazis lassen sich verhindern. Auch sie sind Teil der Geschichte. Das Buch weist aber wenigstens den Weg in Richtung einer klugen Politik der Erhaltung des Friedens – gegen den Willen von Diktatoren und Despoten. Denn eines ist klar: Selbst in den kriegerischsten Zeiten will die große Mehrheit der Menschen in Frieden ihr Leben aufbauen und genießen. Nicht der Krieg, sondern der Frieden ist der wahre Menschheitstraum.

Auch interessant

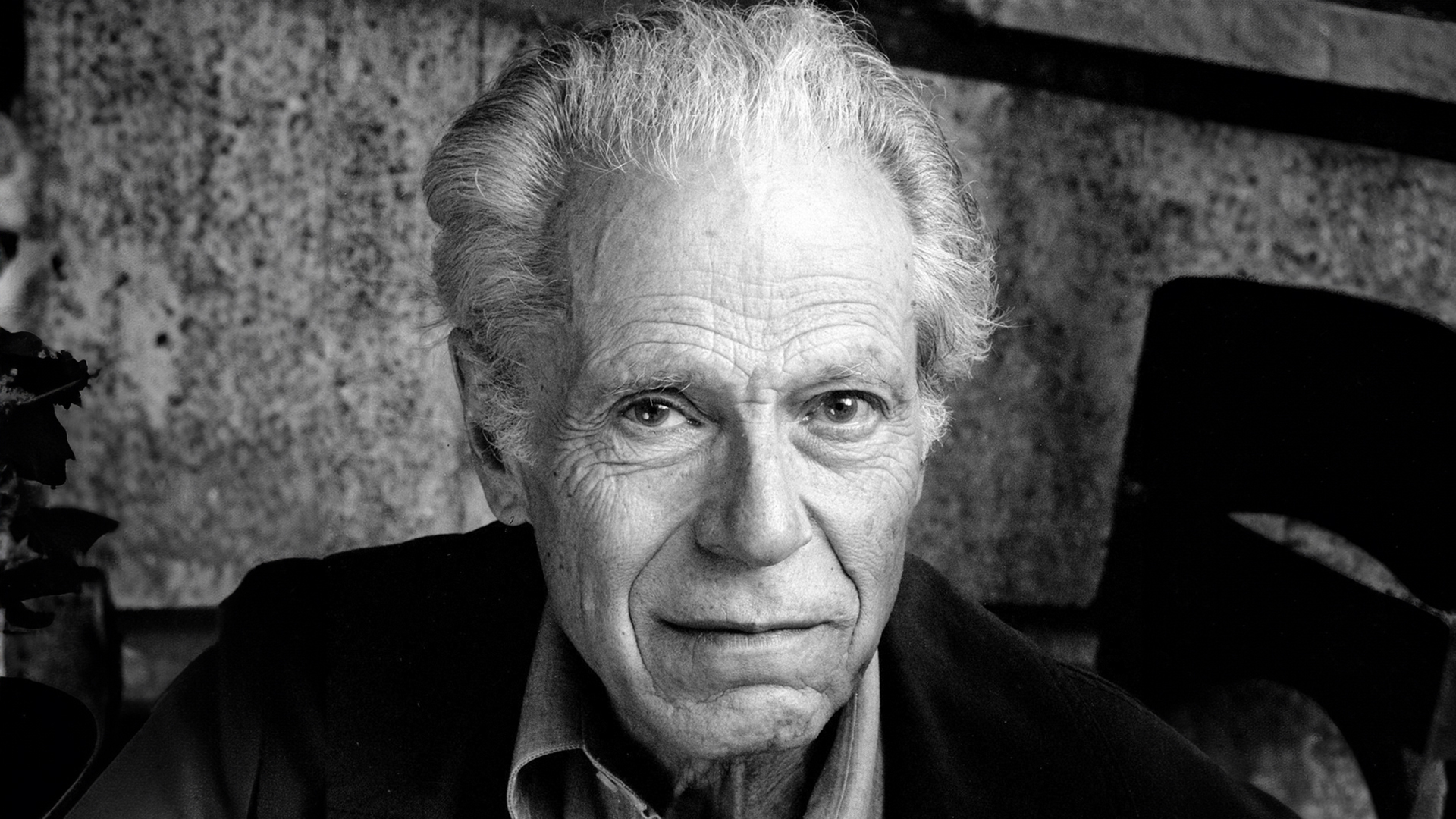

Thomas Ilka // Zeuge eines Jahrhunderts

Albert O. Hirschman: A life fully lived, ein Vorbild als Kämpfer, Denker und Anreger. Lesen wir ihn! Gerade heute.

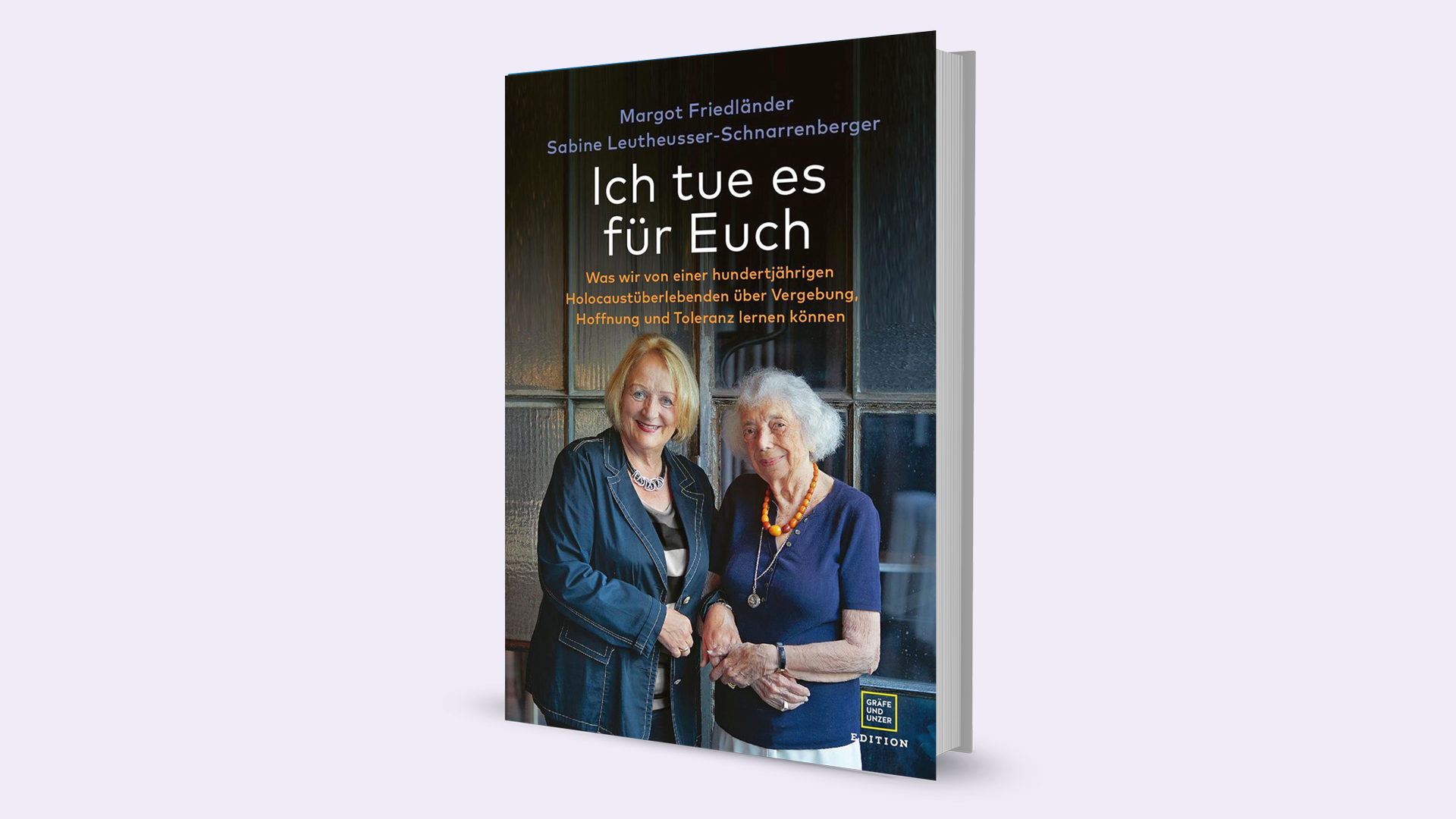

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger // „Ich tue es für Euch.“

Was wir von der hundertjährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer über Vergebung, Hoffnung und Toleranz lernen können.

Michael Hirz // KI ist der größte Umbruch seit der Erfindung des Buchdrucks

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Medienbranche. Die Konsequenzen sind noch gar nicht abzuschätzen. Für private und öffentlich-rechtliche Verlage und Sender geht es ums Überleben.