Diagnose

Unser Mann

aus der Mitte

Wie die Werke Thomas Manns die aktuelle Krise

des Liberalismus diagnostizieren

Text: Wolfram Eilenberger

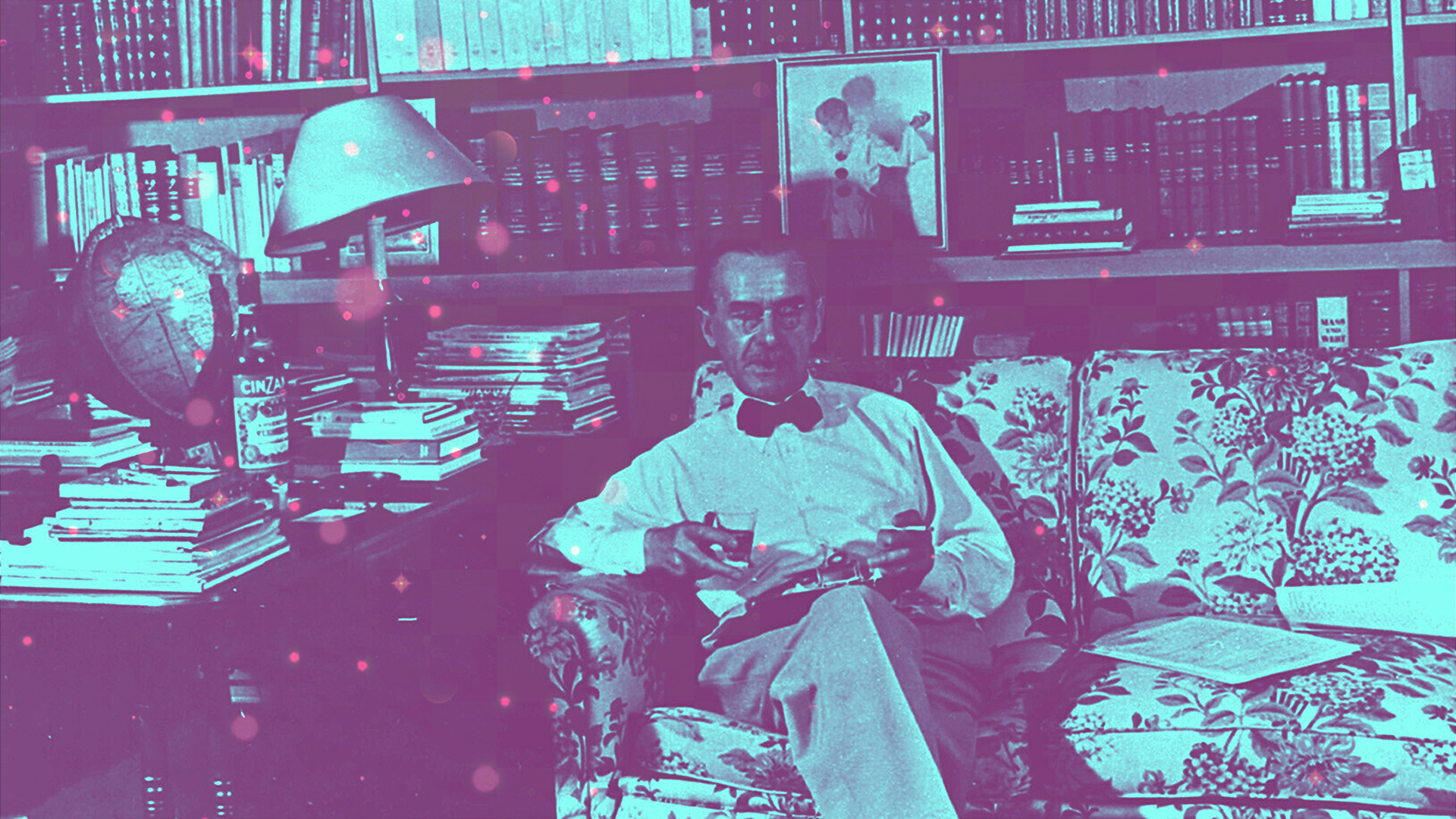

Beobachter kulturellen Verfalls: Thomas Mann 1947

in seinem Arbeitszimmer in Pacific Palisades in Kalifornien.

Beobachter kulturellen Verfalls: Thomas Mann 1947 in seinem Arbeitszimmer in Pacific Palisades in Kalifornien.

Beobachter kulturellen Verfalls: Thomas Mann 1947 in seinem Arbeitszimmer in Pacific Palisades in Kalifornien.

Diagnose

Unser Mann aus der Mitte

Wie die Werke Thomas Manns die aktuelle Krise

des Liberalismus diagnostizieren

Text: Wolfram Eilenberger

Diagnose

Unser Mann aus der Mitte

Wie die Werke Thomas Manns die aktuelle Krise

des Liberalismus diagnostizieren

Text: Wolfram Eilenberger

Wo sind wir? Was ist das? Wohin verschlug uns der Traum?“ Die bangen Fragen, mit denen Thomas Mann den Schlussabschnitt seines Romans „Der Zauberberg“ anheben lässt, sind auch die unseren. Insbesondere, sofern das eigene Bekenntnis ein liberales wäre. Wie aus allzu süßem Schlummer erwacht, haben wir im Angesicht jüngster Weltläufe eine fundamentale Perplexität zu bekennen: ein währender Großkrieg in Europa, eine tiefe Erschütterung des transatlantischen Bundes, die nicht zu leugnende Aushöhlung demokratischer Selbstverständnisse, nicht zuletzt die annähernd flächendeckende Schwäche distinkt liberaler Parteien. So war das, ausgehend von der Erfahrung des großen Öffnungsjahres 1989, nicht gedacht, nicht geplant, nicht erhofft. Was tun?

Gerade in Fragen der politischen Kultur hat vor der Therapie die Diagnose zu stehen. So jedenfalls die leitende Einsicht des im Zuge seiner Zeitläufe politisch gewordenen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Thomas Mann, dessen Geburtstag sich diesen Sommer zum 150. Mal jährt. Tatsächlich verstand Mann, aus der Distanz des amerikanischen Exils, die drei großen, seinen Weltruhm begründenden Epochenromane „Die Buddenbrooks“ (1901), „Der Zauberberg“ (1924) sowie „Doktor Faustus“ (1947) rückblickend als eine Werk-Trilogie über den Weg der deutschen Mittelnation in die Dunkelheit: ihren Weg in kriegerischen Nationalismus, schließlich weltnichtenden Nationalsozialismus. Oder, in Manns eigenen Worten, als Trilogie über den stets möglichen, über mehrere Generationen sich ankündigenden Rückfall ganzer Kulturzusammenhänge in „archaische Primitivität“. Er droht offenbar einmal mehr.

Unheimlich gereizt

Wie seine gesamte kulturelle Umgebung begab sich Mann dabei in den 1920er-Jahren auf die Suche nach einem dritten Weg. Frei von tümelnden Konservatismen sollte dieser, so Manns Hoffnung, einem rein merkantil ausgerichteten Gewinn- und also Gewaltlibertarismus (für Mann beispielhaft verkörpert durch das „Gilded Age“ der USA vor der Wende zum 20. Jahrhundert) ebenso entsagen wie wesenhaft ins völkisch Verengte driftenden Gleichschaltungsexperimenten, die sich als Revolutionen im Namen „des Volkes“ stilisierten (Mann verband sie insbesondere mit dem von ihm so genannten „lateinlosen Halbasien“). Sollte es nicht gelingen, solch einen dritten Weg wahrhaft selbstbestimmter Demokratisierung zu bahnen, würde man politisch unter dem verheerenden Einfluss zweier, ihrem Kern nach nur scheinbar widersprüchlicher Leitsätze zerrieben: dem „Jedem das Seine“ auf der einen und dem „Allen das Gleiche“ auf der anderen.

Vor allem aber würde unter solch radikalisierten Leitverständnissen, wie Mann den Erzähler seines großen Scharnierromans „Der Zauberberg“ von 1924 diagnostizieren lässt, der „Liberalismus“ bald als etwas erscheinen müssen, „mit dem kein Hund mehr vom Ofen zu locken war“. Fast hat man den Eindruck, als sei es einmal mehr so weit.

Manns Romanen haftet nichts Schicksalhaftes an. Sie erzählen von genuinen Gefahren.

Manns Romanen haftet nichts Schicksalhaftes an.

Sie erzählen von genuinen Gefahren.

Vom Dialog zum Duell

Auf dem Höhepunkt besagter Gereiztheit kommt es im Sanatorium der Moribunden tatsächlich zum Endkampf. Die auserkorenen Duellanten, der frisch zum Katholizismus konvertierte Anti-Demokrat Naphta und der allzu humanismusbeseelte Privatgelehrte Lodovico Settembrini, ständiger Mitarbeiter einer „Liga für die Organisierung des Fortschritts“, verkörpern zentrale weltanschauliche Gegensätze der Vorkriegszeit.

Während der neokonservative Wissenschaftsskeptiker und Fortschrittszyniker Naphta – ein unheimlich passgenauer Vorgänger des heutigen JD Vance und seiner katholisch-libertären Restauration – von seinem Sitzplatz aus „stets auf der Lauer“ liegt, Settembrini mit gezielten Spitzen bis aufs Blut zu reizen („es ist geschehen um Ihre Humanität, seien Sie dessen versichert, … sie ist schon heute nur noch ein Zopf, … ein geistiges Ennui, das Gähnkrämpfe erzeugt“), verliert der gute Settembrini im Verlauf der Behandlungsjahre zunächst sein bescheidenes Vermögen, dann seine unbescheidenen Illusionen und schließlich seine liberalen Ideale. Als Folge einer letzten, besonders bösartig vorgetragenen rhetorischen Attacke fordert Settembrini seinen Gegenspieler zum Pistolenduell im Morgengrauen. Und vergeht sich mit diesem archaischen Zivilisationsbruch, wie er selbst nur zu gut begreift, gegen alle ihn eigentlich leitenden Überzeugungen. Moral des Romans: Wahre Wehrhaftigkeit wählt nicht die Waffen des Feindes.

Kein Schicksal

Gewiss, es ist nur Fiktion. Aber was sagt das schon in einer Zeit, die ihren Wirklichkeitskontakt mehr und mehr einzubüßen scheint? In jedem Fall sind die Spannungen, Engen und prophetisch gezeichneten Gefahren, die Manns Trilogie des Rückfalls organisieren, einmal mehr als die unseren lesbar.

Gleich einem Lehrmärchen über den Niedergang eines ehemaligen Exportweltmeisters, der es über Jahrzehnte versäumte, die Bedingungen seines Erfolgs auf dem nötigen Stand zu halten, zeichnen die „Buddenbrooks“ den sich über vier Generationen vollziehenden Verfall einer Unternehmerfamilie und deren prägender Unternehmenskultur nach. „Der Zauberberg“ gibt sich als Anamnese einer von ihrer eigenen Müßigkeit und Geschwätzigkeit fatal abgelenkten Kultur auf dem Weg in die kriegerische Selbstzerstörung – als scheinbar letztem Ausweg aus der eigenen Todesangst.

Eine Fluchtlinie schließlich, die vom „Doktor Faustus“ konsequent in eben jene letzte Dunkelheiten gezogen wird, die sich ergeben, wenn eine ganze Kultur vermeint, sich nur noch durch Hinwendung zum Dämonischen aus der eigenen Erschöpfung und Ausgehöhltheit erretten zu können.

Da Mann Romane schreibt, und damit das Genre werdender Offenheit schlechthin, haftet seinen Diagnosen nichts Schicksalhaftes an. Sie erzählen nicht von unabwendbaren Notwendigkeiten, sondern von genuinen Gefahren. Ihr leitender Ton ist damit nicht der des Nihilismus, sondern des Wohlwollens. Nicht des Zynismus, sondern distanzierender Ironie. Wahrhaft frei urteilt schließlich nur derjenige, der seine eigenen Engen im Angesicht des anderen prüft und gegebenenfalls auch verwirft.

Wer Manns Romane wieder liest, wird deshalb keine alles heilenden Therapien oder Patentrezepte finden. Sehr wohl aber triftige Gegenwartsdiagnosen. Anstöße zum erneuerten Selbstdenken, Selbsturteilen, zum Erwachen aus dem je eigenen Schlummer. Sie gewähren, mit anderen Worten, bis heute Erfahrungen genuinen Freiwerdens.

Wolfram Eilenberger ist Philosoph und Autor. Zuletzt erschien von ihm „Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943)“.

Wolfram Eilenberger ist Philosoph und Autor. Zuletzt erschien von ihm „Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943)“.

Auch interessant

Lorenz Deutsch // Neutralität garantiert keine Freiheit

Ein Zwischenruf für eine liberale Kulturpolitik.

Michael Hirz // KI ist der größte Umbruch seit der Erfindung des Buchdrucks

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Medienbranche. Die Konsequenzen sind noch gar nicht abzuschätzen. Für private und öffentlich-rechtliche Verlage und Sender geht es ums Überleben.

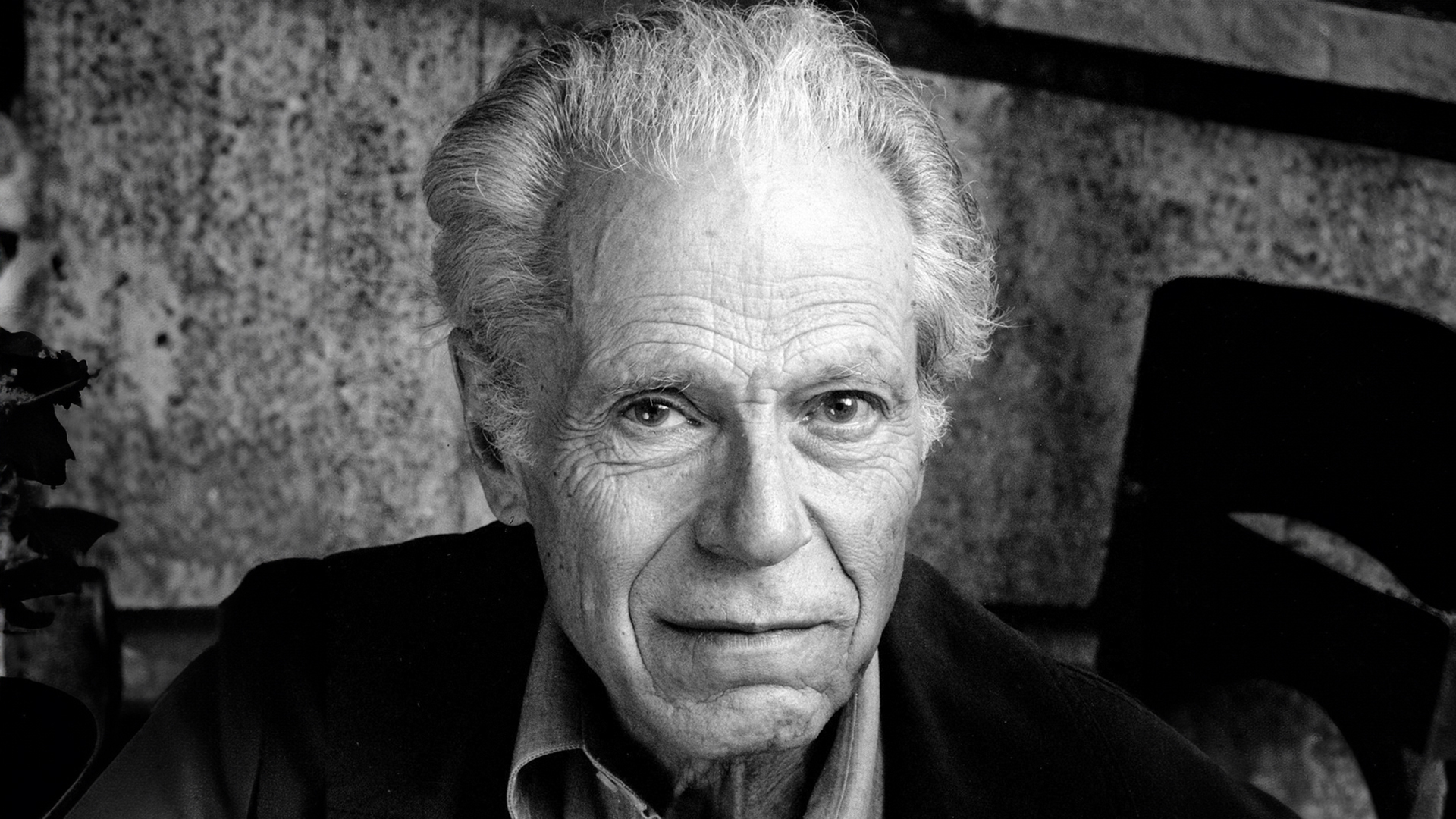

Thomas Ilka // Zeuge eines Jahrhunderts

Albert O. Hirschman: A life fully lived, ein Vorbild als Kämpfer, Denker und Anreger. Lesen wir ihn! Gerade heute.